No segundo em que um escritor termina uma história, qualquer que seja, ele terá cumprido uma das mais incríveis tarefas da vida: emprisionado o tempo.

Porque veja: séculos podem ter se passado, por exemplo, desde a Revolução Francesa; mas basta começar uma História de Duas Cidades e imediatamente somos guiados pelas mãos imortais de Dickens até as agruras da Paris pré-revolucionária, das guilhotinas, do cheiro de sangue e esgoto que costuma impregnar todos os ideais de liberdade.

E, se quisermos, podemos saltar da Revolução Francesa para a Moçambique pós-guerra civil, guiados pela genialidade de Mia Couto; depois para o Brasil neo-europeu de Machado de Assis; e então até mesmo para tempos que jamais ocorreram, como nas distopias fantásticas de Kazuo Ishiguro ou Haruki Murakami.

Há mais ainda: no instante que quisermos podemos sempre saltar de volta do conforto dos nossos lares para os inseguros séculos passados ou para os impossíveis séculos futuros, seja em nossas próprias cidades ou na Europa, na Antártida, na África, nos áridos sertões de Guimarães Rosa ou Rachel de Queiroz.

Livros nos permitem viver em um estado de liberdade quântica que jamais nenhum outro ser vivo, ao menos em nosso planeta, experimentou.

Arte em geral (e livro em específico) é, no fim, apenas uma belíssima estratégia de emprisionar tempos e espaços. Estratégia viável tanto pelos artistas e escritores, que dedicam-se a congelar momentos em forma de histórias, quanto a espectadores e leitores que, a cada passada de olhar, a cada atenção dedicada, esticam esse tempo até a eternidade.

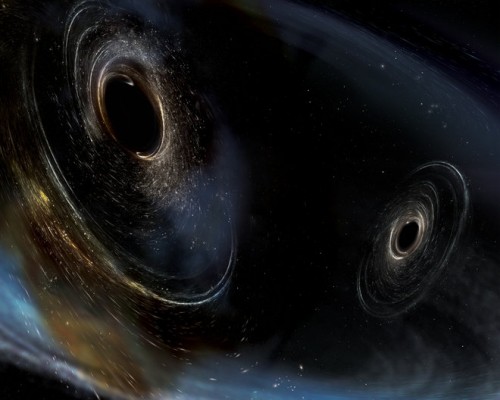

Só a física quântica pode explicar essa tão fantástica relação entre artista, arte e espectador.